In unserem vergangenen Blogbeitrag haben wir die Ursprünge mechanischer Uhren bis in das 14. Jahrhundert zurück verfolgt. Im Vergleich dazu ist die Geschichte der Automatikuhr noch jung: Zwar gab es bereits seit 1770 automatische Taschenuhren. Sie waren jedoch sehr teuer und konnten sich nicht gegen die Modelle mit Handaufzug durchsetzen. Erst mit Beginn des 20. Jahrhundert begann der Siegeszug der Automatikuhren an den Handgelenken.

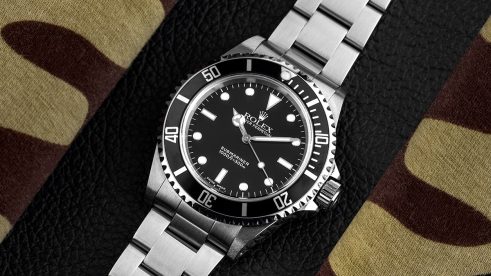

Großen Anteil daran hatte der Engländer John Harwood, der als Erfinder der ersten Armbanduhren mit automatischen Aufzug gilt. Massentauglich wurden die Selbstaufzugsuhren jedoch erst im Jahr 1931, wofür – wen wundert es – Rolex verantwortlich zeichnete. Damals entwickelte Rolex den Perpetual-Rotor, der das Uhrwerk auch bei kleinsten Bewegungen kontinuierlich aufzieht. Das ausgeklügelte System sorgte für eine größere Ganggenauigkeit von Automatikuhren und ist bis heute das Herzstück jeder modernen mechanischen Uhr mit automatischem Aufzug.

Inhalt des Artikels:

- Wie funktioniert eine Automatikuhr?

- Gleichrichter-Kaliber: Jede Richtung bringt Energie

- Uhren mit automatischen Selbstaufzug

- Von Manufakturkalibern und Rohwerken

Wie funktioniert eine Automatikuhr?

Ein automatisches Uhrwerk ist wie ein normales mechanisches Kaliber aufgebaut, verfügt jedoch über einen Zusatzmechanismus, der Energie aus Bewegungen (kinetische Energie) in potenzielle Energie umwandelt. Die Zugfeder im Innern der Automatikuhr – treffenderweise wohnt sie im Federhaus – ist über eine kleine Getriebekette mit einer Schwungmasse (Zentral-, Dreiviertel- oder Mikrorotor) verbunden. Indem diese stets dem Erdmittelpunkt entgegenstrebt, wird die Zugfeder automatisch aufgezogen und speichert die Energie. Je mehr Energie sie hat, desto stärker ist sie aufgewunden. Je nach Konstruktion unterscheidet sich dieser grundsätzliche Mechanismus. Heute sind meist Automatikuhren mit beidseitigem Aufzug üblich – eine Entwicklung, die von unterschiedlichen Manufakturen angestoßen wurde.

Gleichrichter-Kaliber: Jede Richtung bringt Energie

Der erste beidseitig wirkende Aufzug geht auf den Rohwerkefabrikaten Felsa zurück, der 1942 mit dem “Bydinator” (Kaliber 692) eine kleine Sensation schaffte: Eine kleine Wippe gab die aufgenommene Energie je nach Rotor-Drehrichtung über ein oder zwei Zahnräder weiter an das Federhaus.

Kurz darauf folgte Longines mit einem eigenen Rotor-Uhrwerk, das ebenfalls über beidseitigen Aufzug verfügte. Ein so genannter Exzenterwechsler sowie unterschiedliche Schalt- und Sperrklinken sorgten für die Polarisierung. Einen noch größeren Coup landete Eterna im Jahr 1948: Der Ingenieur Heinrich Stamm erfand ein Miniatur-Kugellager, das die Reibung minimierte und die Bruchgefahr reduzierte. Die beiden patentierten Kaliber 1198 und 1199 verfügten über federlose Klinken, die im Klinkenrückgang besonders verlustarm waren – ein System das in den folgenden Jahrzehnten viele Nachahmer fand.

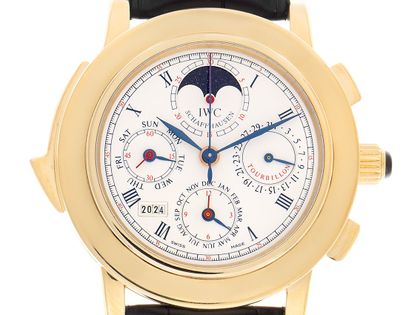

Eine weitere wegweisende Erfindung im Automatik-Universum war der Pellaton-Aufzug, der unter dem Dach der Schaffhauser Manufaktur IWC entwickelt wurde. Das Kaliber 81 und die darauf folgende 85-er Serie konnte ebenfalls Kraft in beiden Drehrichtungen aufnehmen. Grundlage dafür sind eine Kurvenscheibe und ein ausgeklügeltes Schaltklinken-System.

Die Vorteile eines Uhrwerks mit beidseitigem Aufzug liegen auf der Hand: Die Energie aus jeder Rotorbewegung wird genutzt, ganz gleich, welche Richtung eingeschlagen wird. Dabei ist insbesondere die Konstruktion des Wechselgetriebes bis heute ein Thema: Alle drei vorgestellten Möglichkeiten, Zahnrad-, Klinken- und Exzenterwechsel, werden heute nach wie vor in automatischen Uhrwerken verbaut.

Uhren mit automatischen Selbstaufzug

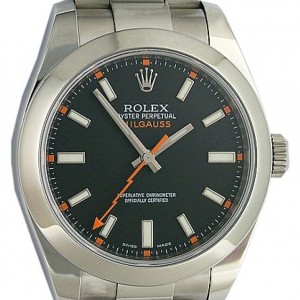

Da die Milgauss vorwiegend als Nischenprodukt wahrgenommen wurde, nahm Rolex sie 1988 aus dem Programm. 2007 feierte die Milgauss ihr Comeback. Mittlerweile hat sie sich von ihrer Beschränkung auf den wissenschaftlichen Bereich frei gemacht: Sie ist der richtige Zeitmesser für all diejenigen, die eine robuste und schlichte Uhr mit einem Hauch des Besonderen suchen, der sich z. B. in dem blitzförmigen Sekundenzeiger auf dem Ziffernblatt zeigt.

In Sachen innovativer Uhrwerke macht Rolex seinem Namen nach wie vor alle Ehre: Im Herzen der Oyster Perpetual Milgauss tickt das Kaliber 3131 mit automatischen Selbstaufzugsmechanismus, das vollständig von Rolex entwickelt und hergestellt wurde. Bestandteile des besonderen Kalibers werden mit Niobium-Zinkonium-Legierung gegen Magnetfelder geschützt und halten Temperaturschankungen optimal stand. Wie alle Perpetual-Uhrwerke von Rolex ist auch das 3131 von dem unabhängigen Schweizer Institut Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) Chronometer-geprüft.

Von Manufakturkalibern und Rohwerken

Diesen Vorteil kann auch das Valjoux 7750 für sich behaupten.

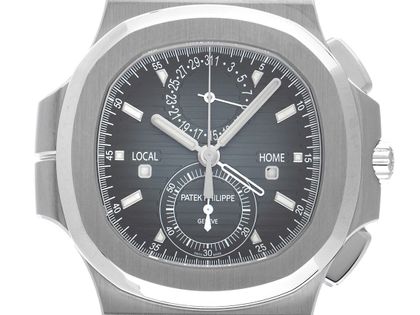

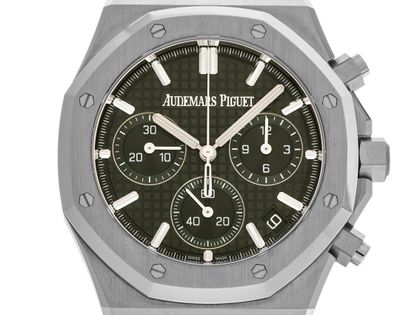

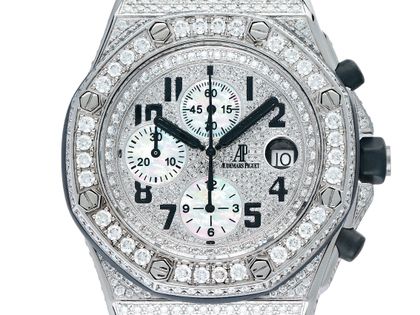

Weitere interessante Modelle mit automatischem Aufzug finden Sie bei watch.de! Wir freuen uns auf Sie!